- 治療について - 歯根嚢胞は抜かない切らないでも治る

歯根嚢胞は抜かない切らないでも治る

歯根嚢胞は歯を抜かなくても、歯根端切除をしなくも根管治療で治る場合も多いです。

歯根嚢胞(しこんのうほう)とは

歯根嚢胞は、根管治療済みの歯の根尖にできる膿の袋です。虫歯や外傷で神経が感染し、根管治療後に細菌が残存・侵入すると根尖で炎症が起こり、膿が溜まって形成されます。初期は無症状が多く、進行すると歯茎の腫れ、痛み、違和感、噛み合わせの悪化などが現れ、化膿すると激しい痛みや発熱を伴うことがあります。未治療の歯には発生しません。

歯根嚢胞の治療

歯根嚢胞の治療法には、以下のものがあります。

- 歯根端切除術: 歯茎を切開し、嚢胞と感染した根の先端を切除します。日本ではよく行われています。

- 抜歯: かなり安易に行われているのが現状です。

- 根管再治療: 根管内の細菌を徹底的に除去し、再度根管充填を行います。

歯根嚢胞の主な原因は過去の根管治療の不備であり、レントゲンでは歯根先端に骨が溶けた黒い影として確認できます。これは、低密度の組織に置き換わったためレントゲンが透過する現象です。

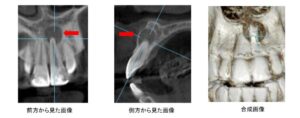

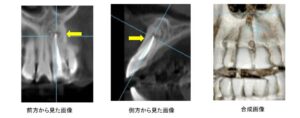

歯根嚢胞と思われる歯科用CT写真(治療後の写真は文末に提示)

この歯科用CT画像は歯根嚢胞が疑われる状態を示しており、本来骨があるべき歯根先端部が軟組織に置き換わっています。この軟組織の確定診断には外科的な組織採取と病理検査が必要ですが、多くは肉芽組織または嚢胞性組織と考えられます。

日本口腔病理学会の解説として下記をご覧ください。

レントゲンで歯根に黒い影が見られても、必ずしも治療が必要とは限りません。須田らの研究では、日本の根管治療の約5割で同様の所見が報告されており、臨床現場でも珍しくありません。無症状で偶然発見された場合、抜歯やインプラントを勧められることがありますが、当院では経過観察を推奨することが多く、15年以上問題なく経過している例もあります。病理検査で何らかの診断がつく可能性はありますが、治療による予期せぬ症状のリスクを考慮し、慎重な経過観察が重要です。

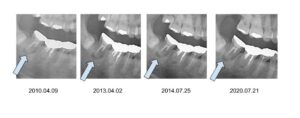

参考症例(下記写真:10年間、根の先の黒い影の様子は無変化。症状も全くありません)

レントゲンで歯根に黒い影が見られても、無症状であれば必ずしも治療は不要ですが、症状があれば治療対象です。専門的には根尖病変と呼ばれ、症状がある場合は外科的処置が一般的です。しかし、当院のケースルクト法根管治療では、歯根嚢胞と診断されるレントゲン画像でも根管治療のみで治癒する例が多くあります。根尖孔の確実な閉鎖が治癒に重要と考えていますが、術前の病理検査が治癒に影響する可能性があり、根管治療のみでの治癒例が厳密に歯根嚢胞であったかの証明は困難です。

ケースルクト法根管治療で歯根嚢胞を治す場合

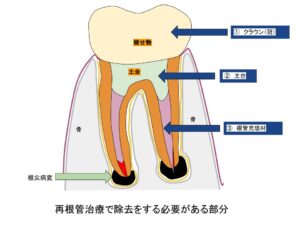

歯根嚢胞を有する歯は、前述のように必ず歯髄(神経)を除去する治療を受けています。そのため、一般的には被せ物が装着されており、内部には土台や根管充填材が存在します。したがって、ケースルクト法根管治療を行う際には、これらの3種類の構造物を除去する必要があります。そして、歯根の先端にある根尖孔を確実に閉鎖します。

ケースルクト法根管治療については→こちら

クラウン、土台の除去はマイクロスコープ下での慎重な切削が、根管充填材の除去は極細器具による手作業が必要で、穿孔リスクを伴う高難度な作業です。大臼歯では確実な除去に約3時間を要しますが、日本の保険診療報酬はその精密な処置に対し著しく低額なため、保険制度内での質の高い再根管治療は困難です。当院のケースルクト法が自費診療となるのはそのためです。適切な治療で予後が良好な場合、速やかに症状が消失し、3ヶ月程度で病変の縮小と骨再生がレントゲンで確認されますが、骨再生のメカニズムは未解明な部分があります。

適切な治療が行われ、予後が良好な場合、症状は速やかに消失し、3ヶ月程度で歯根嚢胞と疑われる病変の縮小、およびレントゲン画像による骨の再生が観察されます。

再根管治療にあたり、診査をする項目

- 歯のヒビや歯根破折ではないか(この場合は抜歯の適応です)

- 上記の3種類の構造物の除去が安全にできるかどうか

- 治療後に再度、被せ物なので、歯を再現できる歯の状態なのか

これらの条件を満たした場合、治療の対象になります。現状では、治療をしてから数か月して再度、歯科用CTを撮影をして治療の成否を判定いたします。

症例

歯根嚢胞と思われたが、ケースルクト法根管治療で改善した症例です。

文頭の症例の4年半後のCT写真です。綺麗に骨まで再生しています。治療回数1回。

無料メール相談は→こちら

多くのメール相談に対応しているため、当院では来院可能な患者様限定とさせて頂いております。