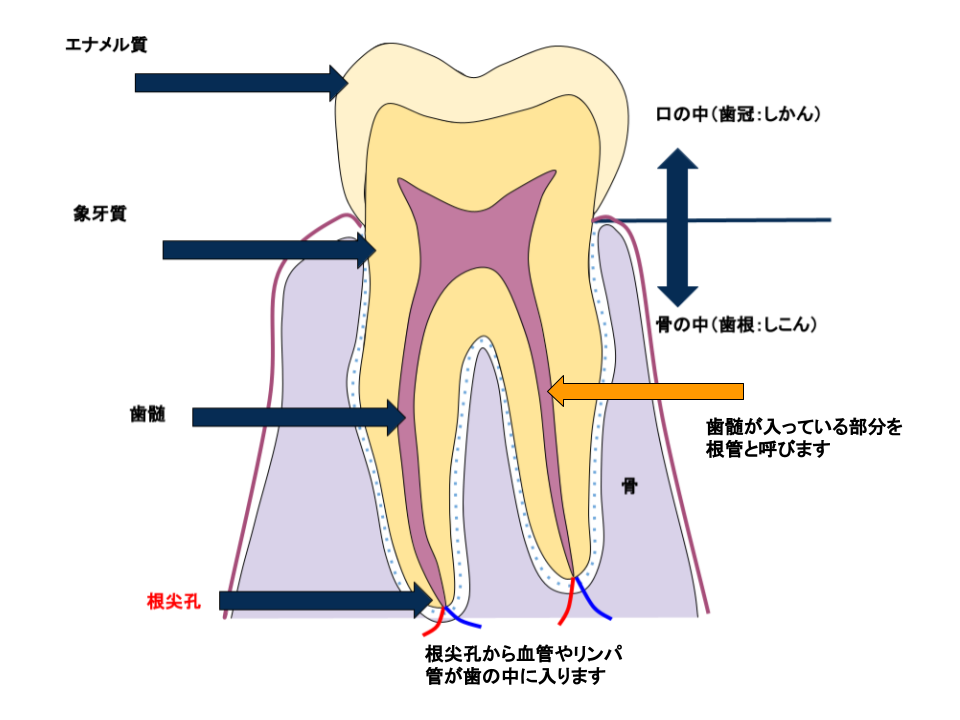

まずは歯の構造から

どんな時に根管治療が必要なの?

歯髄は、歯の健康を維持するために非常に重要な組織です。しかし、虫歯が進行し、歯髄が細菌感染によって壊死(腐敗)してしまうと、根管治療が必要となります。

根管治療の必要性

以下のような症状が現れた場合、根管治療を検討する必要があります。

- 虫歯の進行:

- 虫歯が歯髄(神経)まで進行し、激しい痛みがある場合

- 虫歯により歯髄が感染し、夜中に目が覚める様な場合

- 歯髄の炎症・壊死:

- 冷たいものや熱いものが非常にしみたり、激しい痛みがある場合(歯髄炎)

- 歯髄が細菌感染により壊死(神経が死んでしまった状態)した場合

- 根尖性歯周炎:

- 歯の根の先に膿が溜まり、歯茎の腫れや痛みがある場合

- 過去の根管治療の不具合:

- 過去の根管治療後に再び感染し、痛みや腫れが生じた場合

- 根管治療が不完全で、根の先に膿が溜まっている場合

- 歯の亀裂や破折:

- 歯に亀裂が入ったり、折れたりして、歯髄が露出した場合

歯髄の特殊性(抗生物質が効かないわけ)

体内の多くの組織は、重い細菌感染を起こしても、抗生物質による治療で回復が見込めます。しかし、歯の神経である歯髄は、構造上の理由から抗生物質が効きにくいという特徴を持っています。

歯髄は、根尖孔(こんせんこう)と呼ばれる非常に小さな穴を通して血管と繋がっています。この根尖孔が非常に小さいため、歯髄内部の血流は他の組織に比べて極めて乏しくなっています。血液の流れが少ないということは、抗生物質が血液によって運ばれても、歯髄の炎症部分に十分な量が届かないということを意味します。

そのため、歯髄は外部からの細菌感染に弱く、抗生物質を服用しても、薬の成分が患部に十分に到達しないため、症状の改善が見込みにくいのです。

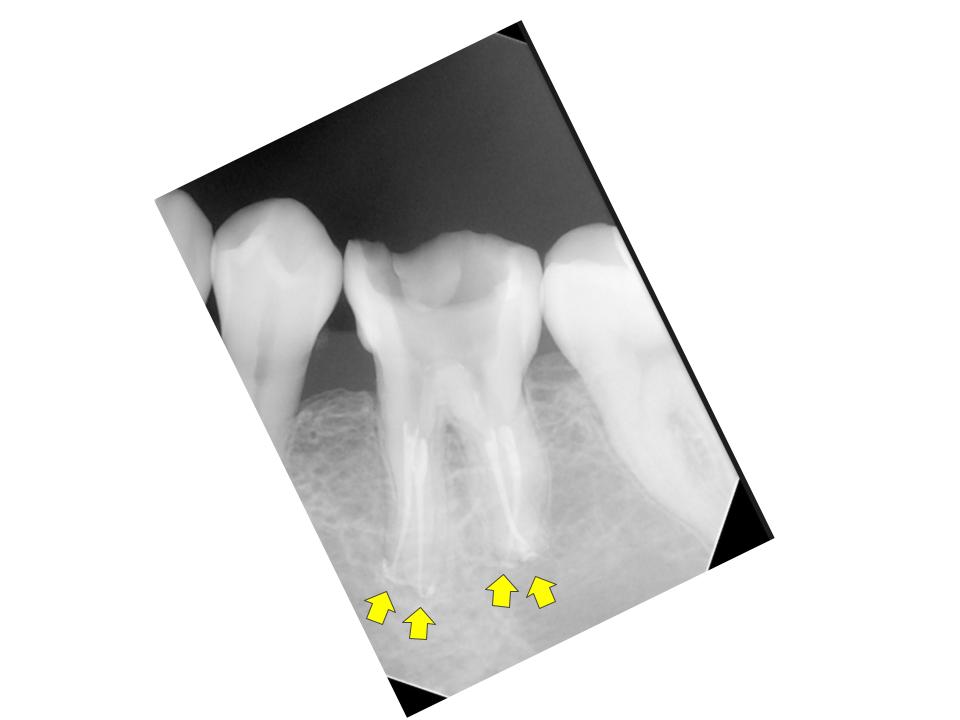

再根管治療と歯根嚢胞

過去に根管治療を受けた歯でも、再び痛みが出ることがあります。これは、根管内部の小さな空洞などに細菌が繁殖し、根の先に膿が溜まることが原因です。このような場合、再度根管治療を行う必要があります。

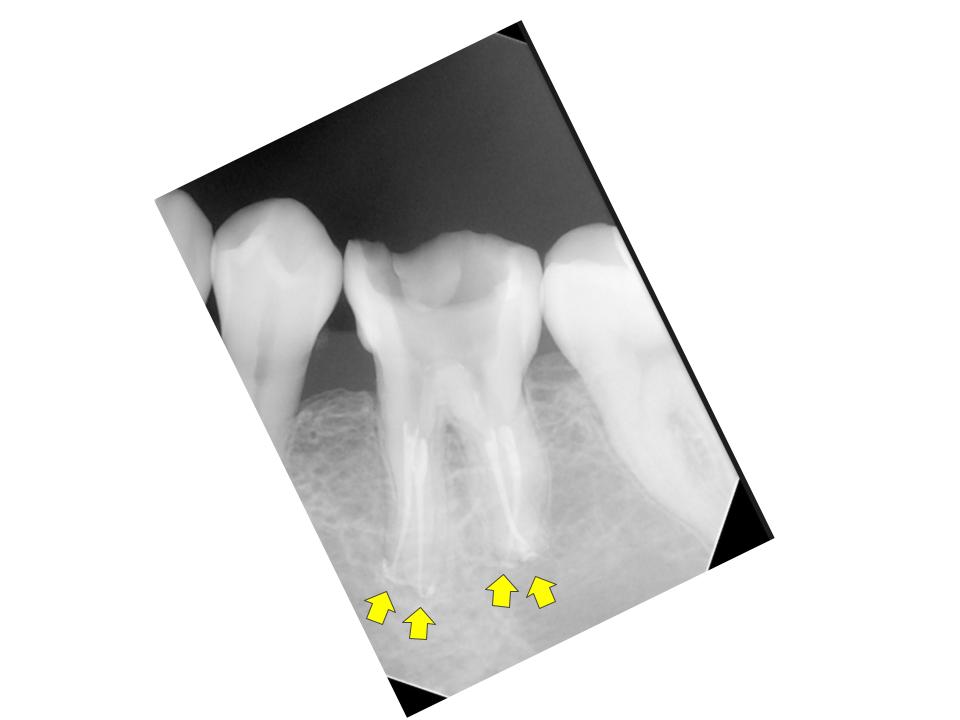

また、最初の根管治療が不十分だった場合、歯根嚢胞(しこんのうほう)という、根の先に骨が溶けてしまう病気が発生することがあります。嚢胞の大きさによっては、外科的な処置が必要になることもあります。

しかし、当院ではケーススルクト法という治療法を用いて、歯根嚢胞が改善するケースもございます。

歯髄保存の重要性

現在では、痛みがなければ、ある程度深い虫歯でも歯髄を保存する治療が優先されます。これは、歯髄には歯の感覚を伝える神経や、歯に栄養を供給する血管が通っており、天然の歯を長く健康に保つために非常に重要な組織であるためです。

歯髄を取ってしまうと、歯はもろくなり、歯根破折(歯の根が割れること)の原因になりやすくなります。歯根破折を起こしてしまうと、抜歯が必要になるケースもあります。

また、歯髄炎は、進行すると激しい痛みや腫れを引き起こし、根管治療が必要となることがあります。よって、痛みが出る前に早期発見・早期治療を行うことで、歯髄を守り、健康な歯を長く保つことができます。

3ミックス、水酸化カルシウム製剤、ドックスベストセメントなどの薬剤を用いて、虫歯の無菌化と象牙質の再石灰化を促します。これらの治療は、歯髄を温存することで、歯の寿命を延ばし、患者さま自身の歯で快適に食事をしたり、会話を楽しんだりすることを可能にします。

歯髄再生治療

近年では、歯髄を再生させる新しい治療法も登場しています。詳細については、「歯髄再生治療」の項目をご覧ください。

根管治療とはどんな治療?

根管治療は、根管内の壊死物質を除去し、洗浄・除菌することで根管内を清浄な状態にします。その後、根管内から根尖孔にかけて隙間なく封鎖し、歯を保存する治療です。治療後には、土台を築き、被せ物を装着することで、再び歯として機能するように修復します。

健康な歯では、根尖孔から血管が歯髄内へ入り込み、血液が循環しています。しかし、虫歯の進行により歯髄が壊死すると、根管内は細菌の繁殖場所と化します。歯髄が失われると、血管からの免疫物質による防御機能も期待できなくなり、細菌の増殖を抑制することが困難となります。増殖した細菌は膿となり、根尖孔を通じて顎骨へと拡散し、歯茎の腫脹などを引き起こします。

また、壊死した歯髄からは細菌だけでなく様々な化学物質が放出され、根尖孔からの漏出は周囲の骨組織にも悪影響を及ぼします。

したがって、根管治療では以下の2点を達成する必要があります。

- 根管内の徹底的な無菌化および無毒化

- 根尖孔の完全な封鎖

以下に、治療の手順をご説明します。

根管治療の治療順序(抜髄処置):まだ一度も歯科医師が治療をしていない根管治療

| 1.壊死歯髄の除去 |

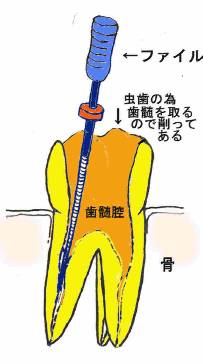

まず、虫歯に侵された部分を丁寧に除去し、壊死した歯髄組織を露出させます。その後、医療用次亜塩素酸ナトリウムなどの薬液を用いて消毒と洗浄を繰り返し、壊死組織を徹底的に除去します。この際、マイクロスコープを使用することで、細部まで確認しながら、壊死組織の取り残しがないよう慎重に進めます。 |

| 2.根尖孔を探す |

歯の根の先にある根尖孔を探すために、細い針状の器具(ファイル)を根管内に挿入し、慎重に先端を探索します。しかし、天然の歯はそれぞれ形状が異なり、根尖孔が非常に細かったり、根が大きく湾曲していたりすることがあります。特に奥歯は複雑な構造をしていることが多く、根尖孔を見つけるのが困難な場合がほとんどです。そのため、マイクロスコープで拡大した視野を確認しながら、手作業で慎重に根尖孔を探し当てます。

歯の根の数は、前歯では通常1本ですが、奥歯では3~4本あるため、奥歯の根管治療は前歯の3~4倍以上の時間と労力を要します。

|

| 3.根管拡大 |

壊死した歯髄を除去した根管内を、専用の器具(ファイルやリーマー、電動ファイルなど)を用いて拡大し、根尖孔を的確に閉鎖するためのスペースを確保します。 |

| 4.根管洗浄 |

根管内を医療用次亜塩素酸ナトリウムなどの薬液で洗浄し、殺菌と同時に壊死組織を徹底的に除去します。さらに、EDTA溶液を使用することで、微細な切削片も洗い流し、根管内を清浄な状態にします。 |

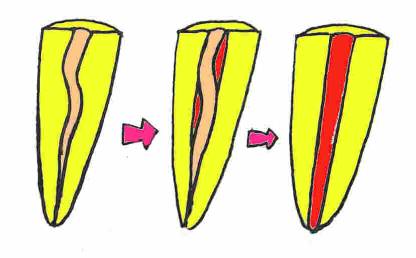

| 5.根管充填 |

清掃・洗浄後の根管内には、生体親和性の高いゴム状のガッタパーチャと歯科用セメントを緊密に充填します(根管充填)。この処置において、根尖孔を確実に封鎖することが最も重要です。 |

| 6.支台築造 |

被せ物を装着するための土台(コア)を築造します。前歯においては、残存する健全な歯質が十分な場合には、歯の裏側からコンポジットレジンを充填して処置を完了することがあります。 |

| 7.被せます |

被せ物には様々な素材が用いられますが、近年では金属よりもセラミックを使用する方が、再治療のリスクを低減できる傾向にあります。 |

それではもっと細かくステップ説明します。

根尖孔を探す

根管充填

根管充填とは、根尖孔を封鎖し、根管内に人工の充填材を緊密に詰める処置です。

充填材には、流動性のあるゲル状のものと、固形のものがあります。現在、主流となっているのは固形の充填材であり、特にガッタパーチャと呼ばれる材料が広く用いられています。ガッタパーチャは、粘性のあるゴム状の物質で、熱やユーカリ油によって軟化する性質を持ちます。

根管充填には様々な方法がありますが、以前はガッタパーチャのみを使用するテクニックも存在しました。しかし、現在ではガッタパーチャと歯科用セメントを併用して充填するのが一般的です。

当院では、根管充填において垂直加圧根管充填法を採用しております。

根管充填について詳しくは根管充填のページをご覧ください。

ケースルクト法による根管充填後のレントゲン

日本の保険診療の根管治療がかかえる問題点

日本で行われた根管治療後の歯の予後は、必ずしも良好とは言えません。その原因の一つとして、側方加圧根管充填という古い手法が未だに広く行われている点が挙げられます。この方法で根管治療を行うと、治療したはずの歯に鈍痛が残ったり、歯茎から膿が出るなどの症状が頻発します。レントゲンで確認すると、根の先に黒い陰影が認められることも少なくありません。これが進行すると、歯根肉芽腫や歯根嚢胞といった病変へと発展することがあります。これらの病変は、自覚症状がないまま進行し、気づいたときには大きく成長していることも珍しくありません。症状が現れてから歯科医院を受診すると、抜歯を勧められたり、歯根端切除術のような外科手術のために大学病院を紹介されるケースもあります。

しかし、抜歯や手術が行われる前に、ぜひ当院にご相談ください。過去に側方加圧根管充填で治療された歯でも、垂直加圧根管充填法であるケースルクト法で根管治療をやり直すことで、多くの症例において抜歯や手術を回避できる可能性があり、実際の実績もございます。

この背景には、日本の健康保険制度における根管治療の診療報酬が、諸外国と比較して著しく低いという現実があります。

例えば、米国における大臼歯の根管治療の費用は12万円から30万円程度ですが、日本の健康保険における診療報酬は約3千円から9千円程度です。(患者様がお支払いになるのはこの3分の1です)このような状況では、質の高い根管治療を提供するには限界があると言わざるを得ません。

ですから、残念ながら、十分な治療時間を確保できないことから、歯科医師側が健康保険による根管治療を敬遠し、抜歯を勧めて、その後にインプラント治療を行う傾向があることも否定できません。

当院では、より精密な治療を希望される患者様のために、自由診療による根管治療(スーパー根管治療)を提供しております。自由診療では、十分な時間を確保し、CTによる立体的な画像診断を行った上で、マイクロスコープやラバーダムなどの高度な医療機器を用いて精密な治療を行います。スーパー根管治療(ケースルクト法)の詳細については、こちらをご覧ください。

もしも、将来的に根管治療が必要になる可能性が出てきた際には、保険診療での治療を開始される前に、ぜひ一度当院へご相談ください。 根管治療の良し悪しが将来の歯の寿命を決定します。

根管治療に関する学会の情報については、日本歯内療法学会のホームページもご参照ください。