- 治療について - 歯性上顎洞炎

歯性上顎洞炎

歯性上顎洞炎とは歯の疾患が原因で上顎洞炎になる事です。

上顎洞炎は俗に蓄膿症と呼ばれている疾患です。

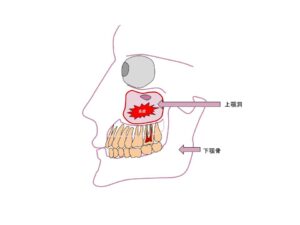

上顎洞は副鼻腔の一つで上顎の歯の上の方に誰でも有る空洞です。そこの中で炎症を起こし膿などが貯留して頭痛や鼻づまりなどを起こす疾患です。

この蓄膿症=上顎洞炎の原因は大きく分けて二つあります。

- 歯が原因で生じる歯性上顎洞炎

- 歯が原因ではない上顎洞炎

症状としては、両者で共通する場合が多く、

- 何となく頬の周辺や目の下に鈍痛がある

- 頭を真

歯に関係ない場合は、風邪などによる鼻腔の急性炎症が原因です。また、アレルギーなどに関連して慢性の副鼻腔炎を起こすことがあります。これらは耳鼻咽喉科が扱う疾患です。

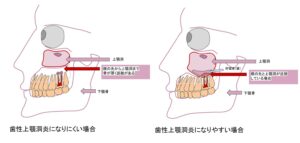

歯性上顎洞炎は、主に根管治療済みの歯や神経が壊死した歯が原因で起こる上顎洞の炎症であり、健全な歯が原因となることはありません。「神経を抜いた歯」や「神経が死んでいる歯」の根の先の炎症が、すぐ上にある上顎洞に広がることで発症します。原因となるのは主に上顎の奥歯(特に大臼歯)で、まれに小臼歯も関与します。上顎の前歯が原因となることはほぼありません。顎の奥歯が歯根先端と上顎洞の距離が近いほど発症しやすく、適切な根管治療で多くは防げます。

当院では主な原因を根尖孔の閉鎖不全と考えており、現在の主流である側方加圧根管充填法では根尖孔の緊密な閉鎖が難しく、根尖性歯周炎から歯性上顎洞炎につながるケースが多いのです。つまり根管充填の不備が大きく関係しています。

根管充填については→こちら

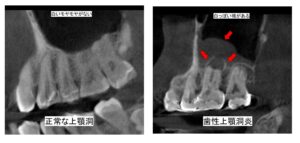

歯性上顎洞炎の診断

歯性上顎洞炎の診断には、歯科用または医科用CT撮影が必須です。CT画像では、歯根周囲の上顎洞粘膜から上顎洞内にかけて白く見えるため比較的容易に診断できます。ただし、上顎洞全体が白く見える場合は、歯が原因かの鑑別が難しいことがあります。

歯性上顎洞炎の治療

軽度な炎症で無症状なら経過観察となります。症状があれば根本的な治療が必要で、一般的に抜歯が選択されることが多いです。当院のケースルクト法による根管治療では、歯が原因の場合、約80%の治癒率で抜歯を避けられるのが特徴です。ケースルクト法は根尖孔の確実な封鎖を重視します。ただし、既に治療済みの奥歯が原因の場合、被せ物、土台、根管充填材の除去に手間と時間がかかり、自費診療となるケースルクト法を採用しています。特に土台の除去が困難な場合は、抜歯が適応となることもあります。

ケースルクト法根管治療は保険外診療です。ケースルクト法根管治療についてはこちら

ケースルクト法根管治療による歯性上顎洞炎の治療例

上顎洞炎性歯痛

風邪などで上顎洞に急性炎症が起こると、歯の疾患がないにも関わらず、上顎の奥歯で噛んだ際に痛むことがあります。これは歯性上顎洞炎とは逆のパターンで、上顎片側の広範囲な歯に噛むと痛みが生じるのが特徴です。多くの場合、抗生物質の服用で治癒します。

多くのメール相談に対応するため、当院では来院可能な患者様限定で無料メール相談を受け付けております。

無料メール相談は→こちら